こんにちは。矢田の丘相談室カウンセラーの田中です。プロフィールはこちら。

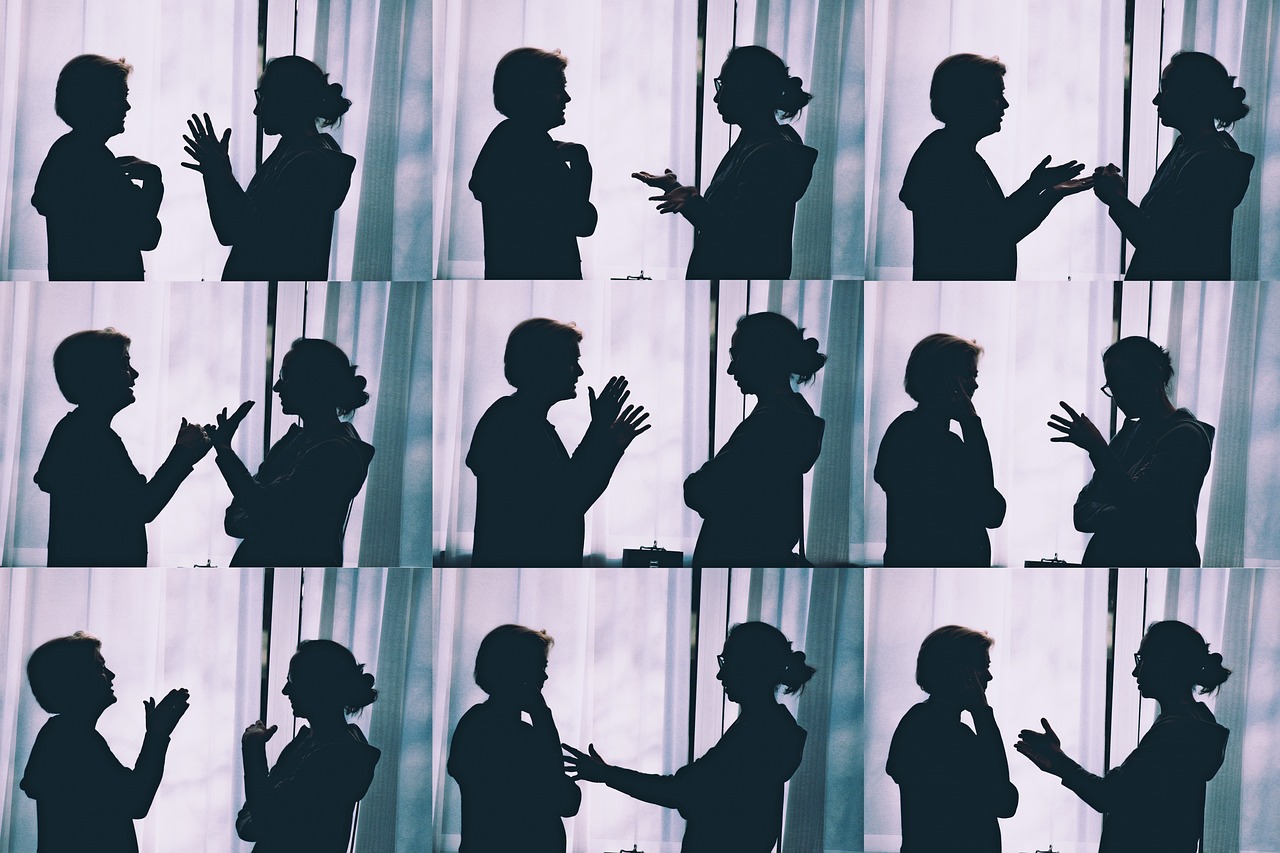

職場などで、「どうしてそんなやり方をするの?」

と、いつもモヤモヤさせられる人はいませんか?

やることなすこと納得できないので、

どんどん溝が深まって、

「どうしてそんなことするの?」と

ついつい言いたくなりますよね。

どうして⁈と問いただしたい!

自分勝手で、仕事の手際が悪い先輩社員にモヤモヤしています。

私が使っているものを自分が今使わないからと言って

勝手に片付けたり、

みんなで話し合って決めた手順を

勝手に自分の都合のいいように変えてしまったり、

逆に応用が効かないので些細なことも人にいちいち質問に来たりで、

聞いてほしいことは聞かないで

聞かなくていいことを何度も聞きにきて、

効率が悪くて仕方ありません。

どうして一言確認してくれないの?

どうして決めた手順通りにやってくれないの?

毎回説明するのに疲れてしまいます。

結局他の人に迷惑かけていることに気づいていないところにまた、

日々モヤモヤしています。

「どうして」と言いたいとき=恨みが溜まっているとき

この事例では、納得がいかない人のターゲットとして、

先輩同僚が上がっていますが

仕事の関係ではなくても

何か一緒に作業をしたりするグループ内では

報連相なく勝手に何かされてしまうと

本当にモヤモヤしてしまいますよね。

こういう時に

『どうしてそんなことするんですか⁈』

つい口をついて出てきてしまうものです。

しかし「どうして?」と言いたくなる時って、

本当は

「そのやり方をする理由」

を聞きたいわけではないことがほとんどです。

では、本当は何が言いたかったのでしょうか。

この事例で言えば

「あなたの自分勝手さに私はイライラしている!」

と言いたいことでしょう。

これを言い換えると

「みんなで決めた手順を守ってほしい」

が本当に言いたいことなのです。

理由を聞きたかったわけではないのです。

「どうして」で始まる質問は「責められている」と言う印象を与えてしまう

また、「どうして?」「なんで?」で始まる質問は、

聞く方からすると

「責められている」

と感じやすい、というデメリットもあります。

すでにイライラしている相手との間に、

新たな不仲を作ってしまいます。

ですので、「どうして」と口に出そうになったら

あなたが本当は何を言いたいのか?を立ち止まって考えて、

私を主語にして爽やかに言い換えるのがお勧めです。

これをアサーション(適切な自己主張)といいます。

本当は何が言いたかったのかを、伝わりやすい順序で

では、具体的には、どのようにアサーティブに伝えれば良いのでしょうか?

こういったイライラする相手に何かを伝えたい時は、

伝える順番がとても大切です。

まず

①最初に相手のポジティブなところに触れた後で、

②次にこちらの要求を率直に伝える

この順番の方が

相手の耳に入りやすくなります。なぜなら、

相手は説得される事はうすうすわかっているので、

耳の穴が閉じているような状態なのです。

そこで、最初に相手のいいところを認めてあげると、

少し耳の穴が開くわけです。

この事例で言えば、

①職場の中を綺麗しようと思って、片付けてくれたんですよね

この点に触れておくと、良いでしょう。

ポジティブなポイントに触れると、

相手がやろうとしていることに共感を示すことになるので、

こちらの主張を聞いてもらいやすくなります。

相手の主張のポジティブな点に触れた後は

こちらの言いたいことをアイメッセージ(私を主語にして)で伝えましょう。

この事例では、「勝手に片付けられている」ところが問題になっていそうなので

②もし良かったら、片付ける時には一言教えてもらえませんか?

(アイメッセージで、報連相を要求する質問)

問題点(報連相がない)を明らか伝えることで、

怒りを溜め込まず、イライラを抑えられるわけです。

これでも相手が提案を否定するなどした場合には、

『これはもう上長に相談しよう』

などと心理的境界線をひいた(自分の役割ではないと割り切る)方が

メンタルヘルス的には良いでしょう。

『伝えるべきことはいった、もう私の問題ではない』

と呪文のように心で唱えましょう。

こういった関係性があまり良くない人とは

どうしても話し合いが欠如しがちです。

話し合いに持ち込むことで

「理解されない!

一方的に私だけが我慢している!」

と言う状態から抜け出すことができて

怒りをため込まずに済みます。

言いたいことを爽やかに伝えることで

恨みや怒りを溜め込まずに、

良い関係を維持できます。

アサーティブに言えない時は「口チャック」

もし、こういった爽やかな言い方ができない場合は

(関係性がすでにこじれていて、とても言えないなど)

「なんで」「どうして」と口に出しそうになったら口チャック

でもOKです。

それくらい、「どうして」で始まるコミュニケーションは、

避けた方が良いのです。

このブログのやり方を脳内で反芻していると

そのうち言える日がやってくるのではないでしょうか。

ご予約・ご相談はこちら。

※事例は架空事例です。転載複製はお断りいたします。